Cena final. Interna. Vestíbulo da casa. Noite. A câmera em plano plongée acompanha o homem ansioso que espera ao pé da escada. Ele é alto, forte, másculo, tem cabeleira abastada e barba bem aparada. Anda para lá e para cá, mas estanca quando ouve o som de passos nos degraus. Primeiro plano, contra-plongée, 3/4. Emocionada, a mulher desce as escadas amparando-se no corrimão. Ela é diáfana, delicada, preferencialmente loira e rosada. Ele elogia sua aparência e confessa o quanto esperou por aquele momento. Ela enrubesce e tenciona abrir o leque, mas ele galantemente toma suas mãos e os corpos aproximam-se mais. Plano detalhe. A câmera enquadra as bocas separadas por poucos centímetros, tem que parecer a capa de um livro do Nicholas Sparks. Beijam-se com febre. O ângulo abre. Plano de conjunto. No canto esquerdo do vestíbulo vê-se a amiga que bate palmas alegres ou suspira, pousando as mãos no peito e fitando o casal com olhar apalermado.

Vejo novela há mais tempo do que a memória lembra, mas sei de cor os sotaques, as anáguas, os argumentos. Diante da tela eu fazia juramentos silenciosos à mulher que queria me tornar. Cresceria. Emagreceria. Ficaria bonita de dar dó. Seria boa em matemática. Teria um emprego tão legal, mas não legal, que não precisaria escolher entre casar e comprar uma bicicleta. Estudaria e diria coisas inteligentes antes de deixar meu telefone num guardanapo e sair de bares com jeito de filme noir. Jurava com uma obstinação de Scarlett O’Hara, com Deus por testemunha, que viveria a vida duma heroína de folhetim. Até descobrir, é claro, que eu não reunia todos os requisitos necessários para ser o primeiro nome a surgir na abertura.

Porque toda novela das seis tem uma vila. Ou uma capital com um núcleo cômico. Ou um núcleo pobre. Ou um núcleo político. No núcleo cômico/pobre/político mora uma solteirona, é lei. A solteirona deve ser professora, gorda ou lésbica. Jamais os três elementos juntos, imagina, seria desajuste demais numa coitada só. Ela deve ser também hiperbólica, muito romântica, muito revolucionária, muito misteriosa, muito solidária, fica ao gosto do dramaturgo; desde que se mantenha como melhor amiga da protagonista quase sempre folgada, fiel escudeira com ombros e ouvidos à disposição, ou de algum modo a ajude a encontrar o verdadeiro amor e sagrar-se vitoriosa. O engraçado é que foi gradativo, sem sustos. Primeiro com pesar, passando pela fase da resignação, e depois com orgulho, olhei os espelhos de manhãs e enxerguei a solteirona. Cursando licenciatura, como se não bastasse. E desde que descobri que Sá Marina foi escrita pruma professora, só desço ladeiras vestindo saia branca e cheirando a flor de laranjeira (sim, a Natura ainda vende essa colônia). Me veio a noção de que a gente é muito mais do que aquela que bate palmas alegres ou suspira, pousando as mãos no peito e fitando o casal principal com olhar apalermado. Peças fora do núcleo central de todo o mundo, uni-vos!

Não que de vez em quando – junho – as solteironas não fraquejem e chorem a falta de par no roteiro. As muito românticas podem comer bombons, as muito revolucionárias podem redigir manifestos, as muito misteriosas podem se ocultar nas sombras, as muito solidárias podem aplacar as dores dos moribundos. Eu, que teimo em não escolher quem sou, guiada pelas lombadas inusitadas dos volumes nas bibliotecas, vou lendo e rindo da dor de cotovelo que vezenquando assalta. Em meio a essa novela anualmente reprisada de declarações de amor e balões de coração a cada dez metros, visto o figurino de solteirona bruxa, penso num enredo lá de 2003 e jogo meu quebranto em príncipes e plebeus: os que não me querem agora, como Aninha, não me venham querer quando eu for Ana, a dona da fábrica de chocolates.

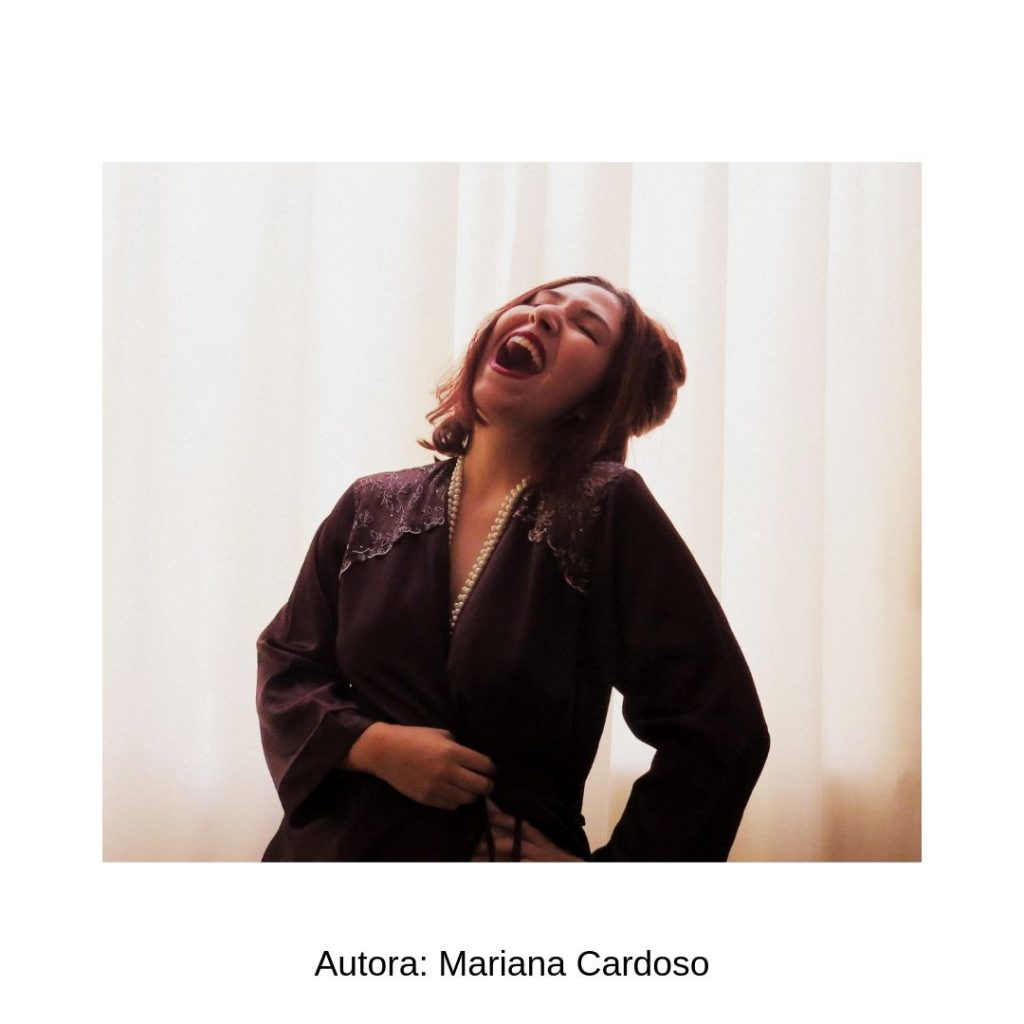

Texto por Mariana Cardoso